编者按:近日来,按照学校党委和团黑龙江省委关于开展2025年暑期“三下乡”社会实践活动的相关工作要求,校团委精心谋划设计了具体实施方案并进行了广泛动员,全校各级团学组织和广大青年学生积极响应,组建了693支社会实践团队参与集中实践。从7月1日开始,693支团队的成员将先后奔赴全国各地,以实地走访丈量山河热土,以敏锐观察捕捉中国精神,以真诚倾听汇聚群众心声,以深刻感悟回应时代召唤,在投身中国式现代化建设的生动实践中厚植家国情怀、锤炼过硬本领,切实彰显新时代青年“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的精神风貌,奋力书写挺膺担当的青春篇章。为广泛宣传广大青年学子的社会实践风采,校团委特开设《“青春为中国式现代化挺膺担当”2025年社会实践进行时》宣传专栏。

今日推出第五期,让我们跟随外国语学院“指尖传非遗·青春绘新篇”社会实践团的脚步探寻科大学子在龙江大地的实践足迹。

团队名称:“指尖传非遗·青春绘新篇”社会实践团

建队组织:外国语学院团委

指导教师:赵春雷

团队成员:包宇轩、刘冠茹、秦佳音、程爽、胡文成

实践地点:黑龙江省海伦市

文化启蒙:剪纸馆里听讲解,非遗脉络入人心

海伦剪纸作为东北非遗的璀璨明珠,其千年韵味在匠人的刻刀下代代相传。外国语学院“指尖传非遗·青春绘新篇”社会实践团第一站来到了海伦市文化馆。海伦市文化馆党支部书记张慧敏系统地讲解了海伦剪纸的历史脉络、艺术特色与地域价值。海伦剪纸追求的是饱满圆润、尖而挺拔、细如胡须、方如瓷砖的艺术风格,整幅作品需均匀细致、不留缺茬,创作者们必须要在“精”字上下功夫,让产品出来即精品。通过张书记的精彩讲解,实践团成员不仅能准确复述剪纸“阴阳刻结合、民俗题材为主”的基本特点,更能细数《四喜灯》《母爱大如天》等代表作品背后的文化故事。

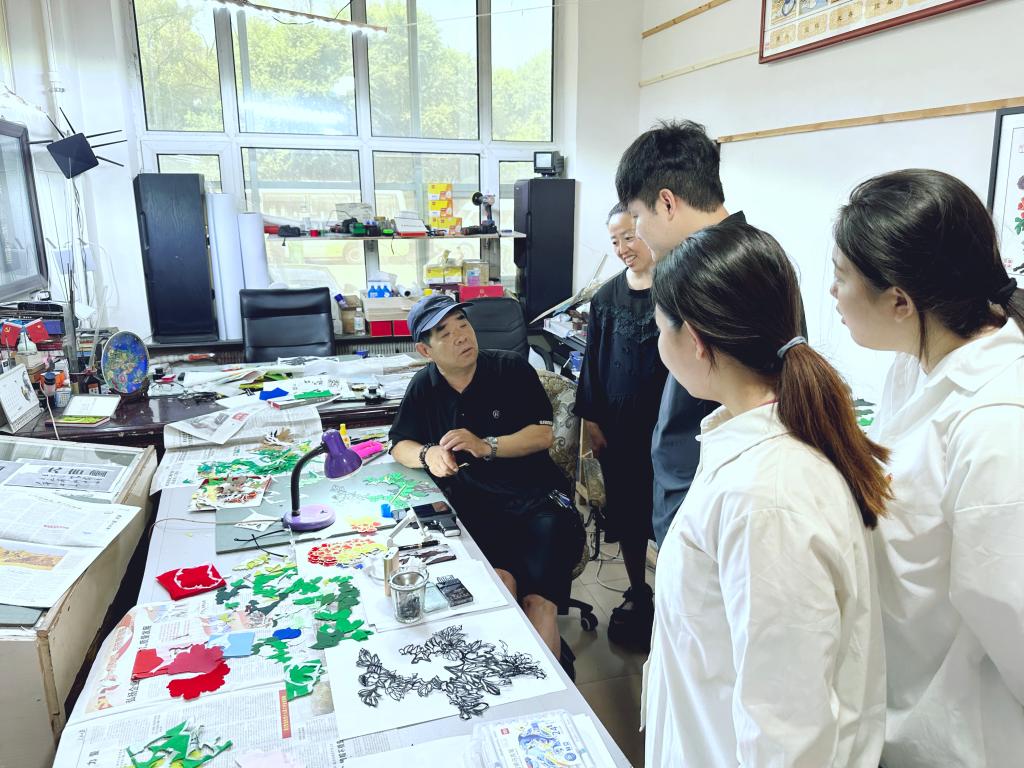

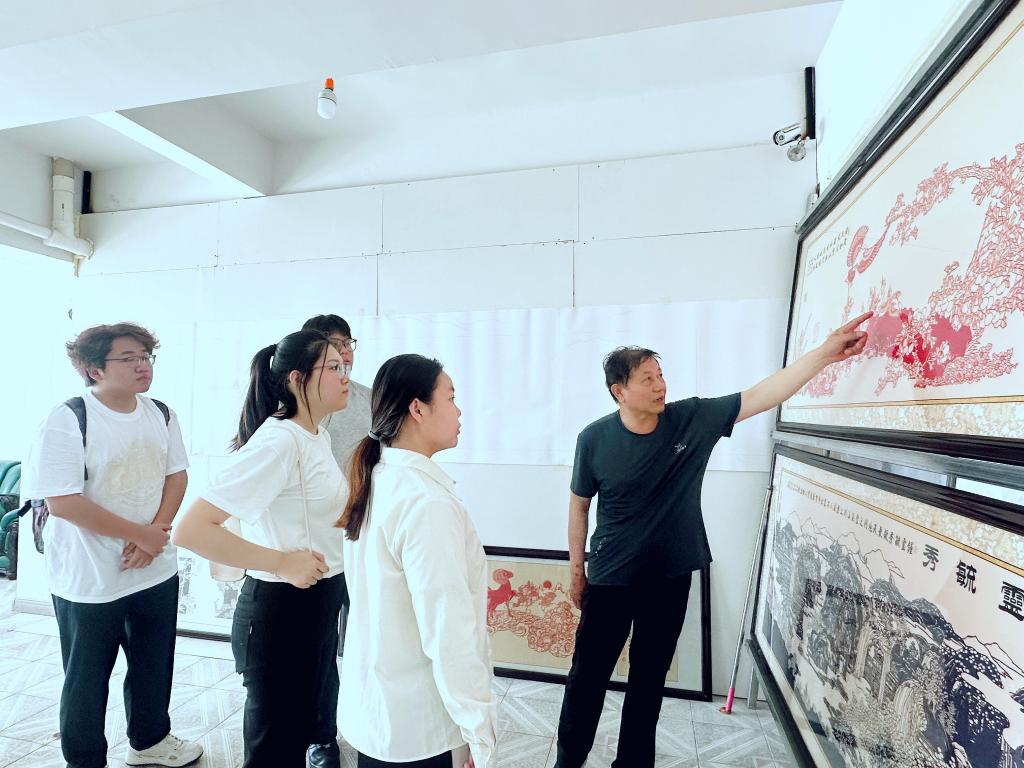

匠心传承:非遗大师传技艺,结对共建启新程

7月3日,实践团拜访了国家级非遗传承人袁大影。袁大影老师分享了自己与剪纸的相伴历程:从少年时模仿父亲进行剪纸,到中年深耕民俗题材创作的执着,再到如今接近70岁高龄仍每日伏案刻制的坚守。他指着其中一幅剪纸说:“每一刀都要刻出乡土的精气神,这是咱海伦人的文化脸面。”其作品中鲜活的民俗场景、饱满的时代气息,让实践团成员深刻理解了非遗“源于生活、高于生活”的真谛。剪纸艺术家石玉清“手把手”教实践团进行剪纸。他从折纸对称原理讲起,演示“阴刻镂空”“阳刻留线”等核心技法,他边教边示范,实践团成员们很快掌握了基础刀法,深刻领悟到了“剪纸即剪生活”的创作哲学。4日,实践团走进海伦市巧手剪纸艺术馆,拜访了国家级非遗海伦剪纸传承人“剪纸张”张伟星。他是“中国剪纸艺术大师”傅作仁的亲传弟子,深耕剪纸三十余载。他指着《共创大业》《五谷丰登》等作品分享:“海伦剪纸扎根黑土地,有生活味、乡土味、时代味才有灵魂。”临别,外国语学院“指尖传非遗·青春绘新篇”实践团与“剪纸张”双方签订共建协议,计划打造“非遗双语课堂”。

历史寻根:博物馆中探文脉,文物见证传承路

实践团的第三站来到了海伦博物馆。馆内珍藏的700多件文物,串联起一部立体生动的地域文明史。实践团在讲解员带领下,沿着“古人类垦—近代开发—抗日斗争—现代建设”的脉络,解锁海伦这片黑土地的文化密码。旧石器时代的牙骨角器上,细密的钻孔工艺展现先民的审美智慧;辽金时期的陶器纹路中,能辨认出与现代剪纸相似的几何图案;抗战时期的步枪与煤油灯,则无声诉说着雷炎等先烈的报国壮举。海伦博物馆通过举办主题展览和教育活动,累计接待观众6万人次,让文物从展柜走向生活,成为海伦市文化传承的“活教材”。实践团成员在这场文化探秘中收获颇丰。他们深刻认识到,每件文物都是历史的见证者,承载着不同时代的智慧与记忆,从先民的精湛工艺里读懂了创新精神的延续,在剪纸与陶器纹路的呼应中窥见文化基因的传承。

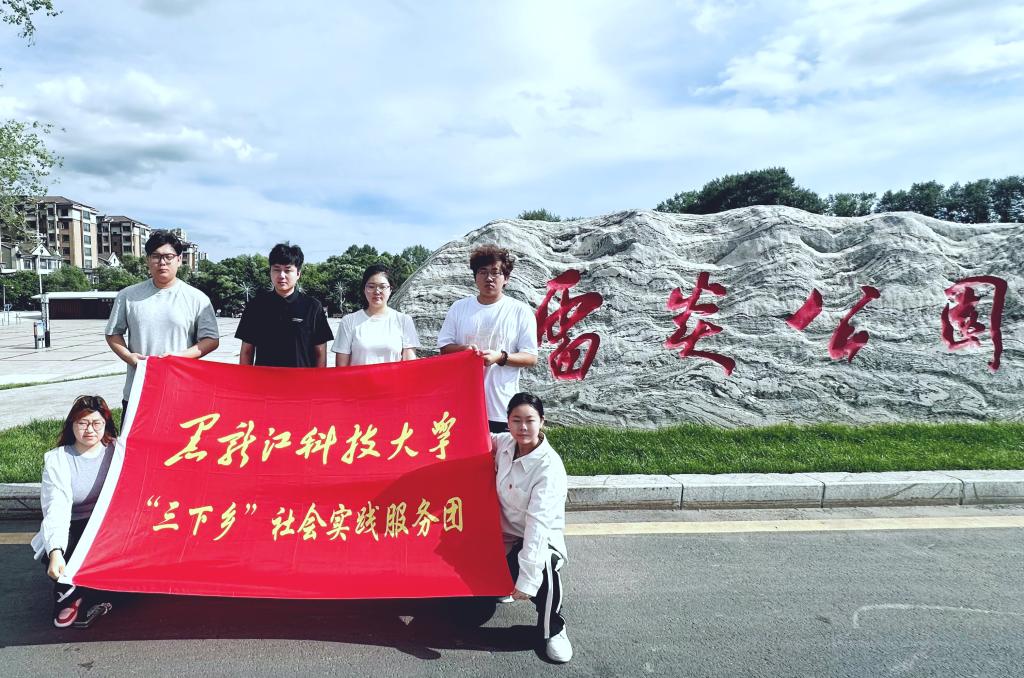

红色铸魂:雷炎公园缅英烈,誓言践行守初心

在海伦市雷炎公园,一座高耸的革命烈士纪念碑见证着跨越时空的精神传承,1939年,年仅28岁的雷炎在率部突围时身中数弹,因伤到要害,流血过多,最终壮烈牺牲,在他牺牲前依然叮嘱战士们要继续保家卫国,战斗驱敌。7月5日,实践团在雷炎烈士纪念碑下,以“缅怀先烈事迹·传承英烈精神”为题,开展了一堂微党课,重温入党誓言,誓言声与公园的风声交织,仿佛是对先烈的庄严回应。实践团成员刘冠茹表示:“雷炎烈士手中的枪保卫的是家园,我们今天守护的是文化,本质都是传承“家国至上”的信念。”在活动尾声,实践团自发组成“环保小分队”,清理公园垃圾,用实际行动践行“守护英雄土地”的承诺。

外国语学院“指尖传非遗·青春绘新篇”实践团在黑土地上完成了一次深刻的文化修行。从剪纸工坊的一刀一剪到创作时的一笔一画,从博物馆的一器一物到革命公园的一誓一诺,他们不仅收获了知识与技能,更肩负起“让非遗活起来、让红色火起来”的青年使命。