编者按:近日来,按照学校党委和团黑龙江省委关于开展2025年暑期“三下乡”社会实践活动的相关工作要求,校团委精心谋划设计了具体实施方案并进行了广泛动员,全校各级团学组织和广大青年学生积极响应,组建了693支社会实践团队参与集中实践。从7月1日开始,693支团队的成员将先后奔赴全国各地,以实地走访丈量山河热土,以敏锐观察捕捉中国精神,以真诚倾听汇聚群众心声,以深刻感悟回应时代召唤,在投身中国式现代化建设的生动实践中厚植家国情怀、锤炼过硬本领,切实彰显新时代青年“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的精神风貌,奋力书写挺膺担当的青春篇章。为广泛宣传广大青年学子的社会实践风采,校团委特开设《“青春为中国式现代化挺膺担当”2025年社会实践进行时》宣传专栏。

今日推出第十四期,让我们跟随电子与信息工程学院“乡途筑梦,青春力行”实践团的脚步探寻科大学子在龙江大地的实践足迹。

团队名称:“乡途筑梦,青春力行”实践团

建队组织:电子与信息工程学院团委

指导教师:刘赢 司健男

团队成员:郭良涛、郜安妮、杨民森、张延鑫、周鑫、吴佳隆、曹启家、胡嘉彤、王悦、耿昊楠、胡昕睿、孟令茹、马塾成、蒙家豪、赵喜云、刘雨涵、宋永喜

实践地点:黑龙江省黑河市嫩江市嫩江镇长江村

为深化青年学子服务基层的使命担当,2025年7月,电子与信息工程学院“信”火相传志愿服务队奔赴黑河市嫩江市嫩江镇长江村,开展为期十天的暑期“三下乡”社会实践。活动以“五篇章”立体化实践模式,串联农业发展、生态保护、文化传承、儿童关爱与人文关怀,为长江村注入青春动能,并与村委会共建社会实践基地,架起校地长效协作桥梁。

田间课堂,解析农业振兴密码

“信”火相传志愿服务队深入长江村产业一线,以“调研+学习”双轨模式赋能乡村经济。在千亩大豆种植基地,队员记录规模化耕作技术,分析产业链瓶颈;走进药材收购厂,了解赤芍、黄芪等特色药材的采收标准与市场脉络;躬身农田参与作物管护,体验从播种到收获的艰辛与智慧。通过与企业负责人、农户的深度访谈,团队形成《长江村特色农产品升级建议书》,为大豆深加工、药材品牌化提供新思路。

碧水青山,守护嫩江生态底色

“净滩护江”行动中,志愿者沿嫩江流域长江村段清理废弃渔网、塑料垃圾等污染物,并联合当地村民在河岸栽种云杉树苗,构建生态缓冲带。队员同步开展水源保护宣讲,倡导农药瓶回收与低碳农耕,以“志愿红”守护“生态绿”,用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

古道新韵,激活文化传承基因

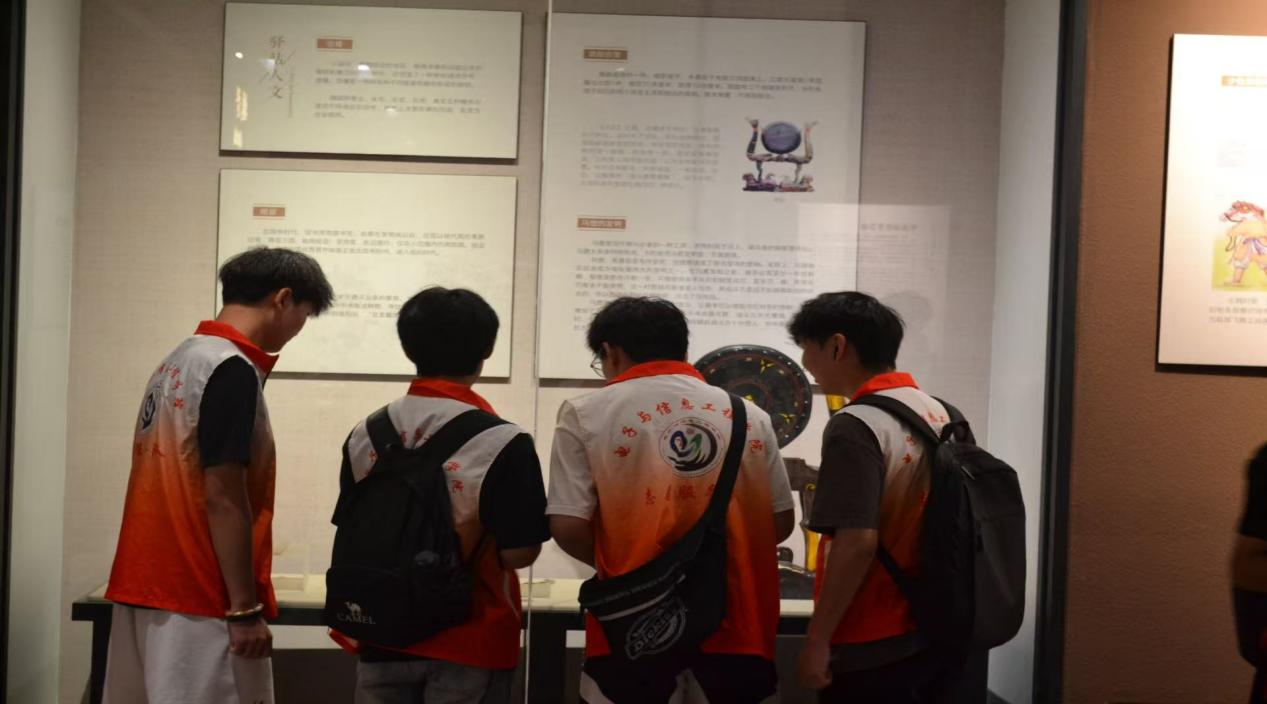

文化溯源环节,“信”火相传志愿服务队走进墨尔根古道驿站博物馆,通过清代驿道文物、历史影像还原边疆开发史诗。更特邀村中二胡传承人讲诉驿站文化对民间艺术的滋养,感受百年文脉的温度,将文化传承体现在乡音、文物和用心交流中。“音乐是活的史书”,琴弦颤动间,古老驿道与当代青年完成了一场跨越时空的对话。

童心筑梦,播种希望爱心种子

聚焦留守儿童成长,“信”火相传志愿服务队打造“七彩课堂”矩阵。通过编排情景剧、模拟溺水情况自救、火灾逃生场景,提升儿童应急能力,打造安全守护;通过帆布包DIY、泥塑非遗课、科学实验秀激发创造力,一幅幅“我心中的家乡”绘画铺展振兴憧憬,增强创意赋能;通过足球友谊赛、丢手绢游戏释放童真笑声,增强孩童自身健康;通过收集微心愿卡,为儿童带去希望与祝福,实现心愿计划。

情暖家户,书写民生幸福答卷

人文关怀行动直击特殊群体需求,为先天肢体残疾的留守儿童联系黑河市特殊教育学校,通过家访定制康复陪伴计划;慰问因动脉阻塞截肢的老人,志愿者采买肉馅蔬菜,与老人共包饺子,聆听他讲述垦荒岁月;夜幕下的村广场,露天电影《百团大战》点亮夜空,红色精神在老少共鸣中薪火相传。

此次实践是电信学子践行“用脚步丈量祖国大地”的生动缩影,据悉,学院团委与长江村村委会签署了社会实践基地,确立了长期协作机制,未来将围绕“电商助农培训”“古驿道文化数字化保护”“留守儿童成长档案”等项目深化合作,持续引领青年在广袤乡土中磨砺成长,用实干书写无愧于时代的青春答卷。